Nudging und Gamification werden oft miteinander verglichen, teils gleichgestellt. Dabei sind diese Konzepte an sich getrennt. Trotzdem kann Gamification Nudging nutzen, um Menschen zu motivieren. Aber wie genau?

Was ist Nudging?

Der Begriff Nudging wurde von Richard H. Thaler und Cass Robert Sunstein 2008 geprägt. Sie beschreiben es als ein sanftes Schubsen. Es geht darum, eine Person auf etwas aufmerksam zu machen, an etwas zu erinnern oder sanft zu warnen.

Als Nudge lassen sich alle vorhersehbaren Veränderungen bezeichnen, die in Form von Maßnahmen durchgeführt werden. Dabei sind zwei Sachen wichtig: Ein Nudge muss leicht sein und es muss möglich sein, ihn zu umgehen. Denn es handelt sich um einen Anstoß und keinen Zwang.

Die Schubsenden üben bewussten Einfluss auf das Gegenüber aus. Dabei sind sie sich des Nudgens bewusst. Die Geschubsten wiederum nehmen das Nudging in der Regel nur unbewusst wahr.

Man verhält sich gerne im Sinne der Schubsenden. Der Grund ist der inszenierte Eindruck, dass man selbst aktiv wird und eine positive Entscheidung getroffen hat (Hanisch, 2017). Doch wie lässt sich Nudging im Bereich der Gamification effizient nutzen?

Wo Nudging effektiv ist

Hierbei gilt es einige Punkte zu beachten. Der Geschubste darf die Aktion nicht als manipulierend oder negativ empfinden.

Bieten Sie den Gesprächspartnern Optionen an, kein Muss. Beschreiben Sie deutlich das Ziel. Zeigen Sie Wege und Möglichkeiten, wie das Ziel erreicht werden kann. Sie [bieten] Lösungswege, ohne vorzuschlagen oder zu bestimmen, welche Option in Ihren Augen die bessere ist. Vermeiden Sie das Schildern von Problemen, schwärmen Sie von Herausforderungen. – Horst Hanisch im Buch “Geschicktes Nudging”

Es geht also darum, ein Gefühl zu vermitteln, das die Arbeit erleichtert, wodurch Vorteile für alle Beteiligten erzielt werden. Ein Beispiel hierfür sind Lösungshilfen, die das Erreichen eines Ziels vereinfachen.

Ready to play? Seit >10 Jahren steht Pfeffermind für Gamification & Serious Games Expertise. Mit Kunden von Bildung bis Banking, von Bosch bis zum Bundesministerium – und der Erfahrung von >100 Projekten.

Reizüberflutung

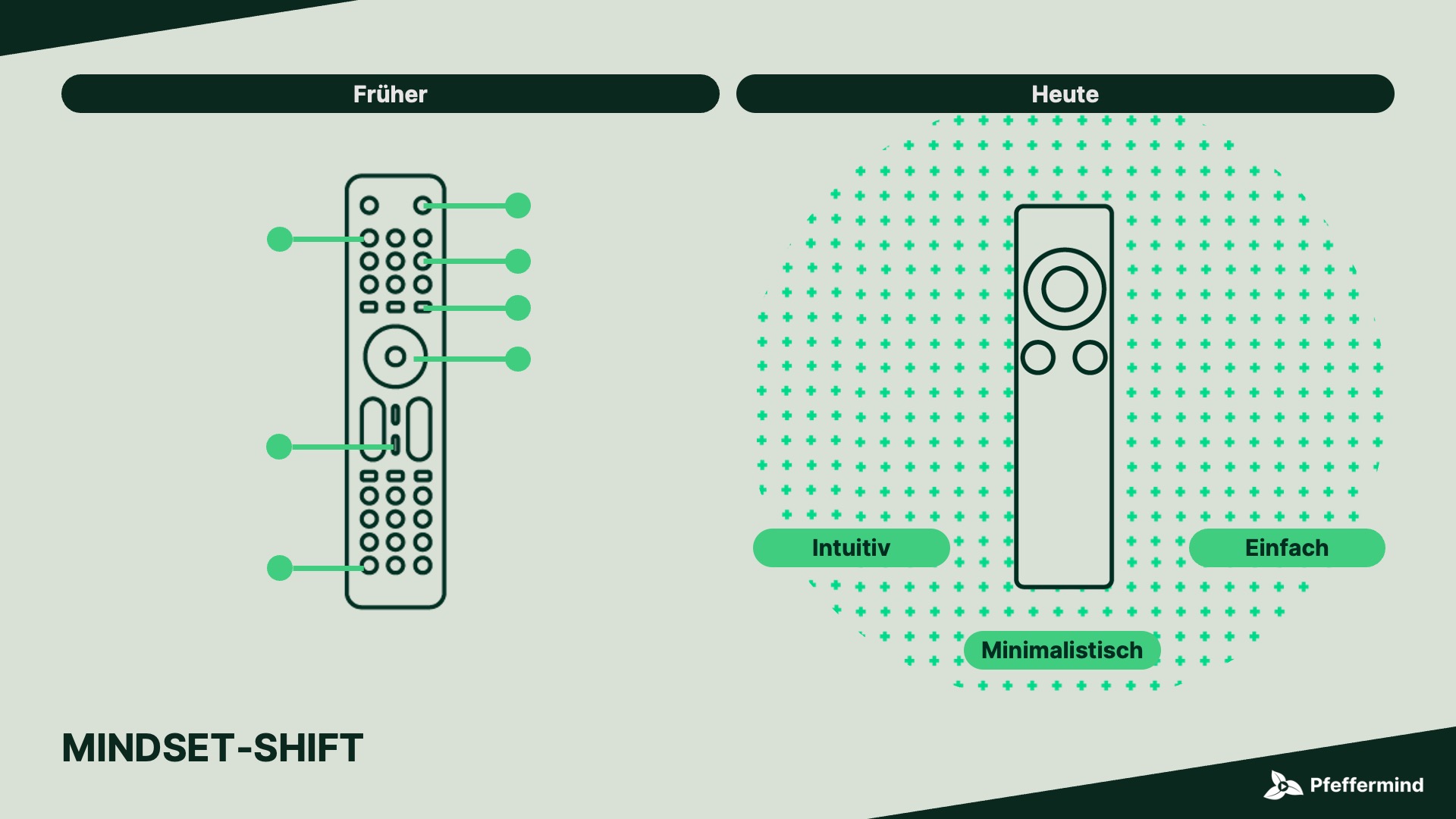

Thaler und Sunstein weisen darauf hin, dass Menschen jeden Tag mit einer Vielzahl von Entscheidungen und Reizen konfrontiert sind. Sie empfehlen daher, dass man das menschliche Verhalten bei der Erstellung von Nudges berücksichtigen sollte.

Eine Vielzahl der User möchte ungern ein ganzes Handbuch lesen, um die Einstellungen eines Spiels auf die eigenen Wünsche anzupassen. Das Verhalten der User wird also bewusst beeinflusst, indem bestimmte Bestandteile vorbestimmt werden (Standardeinstellungen).

Die Nutzung spieltypischer Elemente im spielfremden Kontext sind hierbei hilfreich, um den Hippocampus, einen Teil des Gehirns, zu stimulieren (Anderie, 2018). So funktioniert auch Gamification. Das haben wir in unserem Artikel über den richtigen Einsatz von Gamification und unserem ultimativen Guide noch einmal erklärt.

Schubser als Orientierungshilfe

Nach Thaler benötigen Menschen kleine Schubser, wenn es um Entscheidungen geht, die schwierig und selten zu treffen sind. Also bei Entscheidungen, bei denen sie nicht umgehend Rückmeldung bekommen und nicht alle Aspekte problemlos verstehen können.

Betrachtet man die Realität, sind Ziele oftmals eher unscharf als eindeutig und Regeln kommen nur allzu oft uneinheitlich zum Einsatz. Gamification trägt dazu bei, dass Ziele klar sind und Regeln eindeutig formuliert und angewandt werden (Stampfl, 2012).

Thaler und Sunstein sehen Nudges in diesem Fall als etwas positives: Sie sagen, wenn die Betroffenen nicht wüssten, wie ihre Entscheidung ihr Leben beeinflussen, dann sei es keine Hilfe, wenn sie eine Vielzahl von Optionen haben – und vielleicht bringe es ihnen ebenso wenig, sich selbst zu entscheiden. Hier könne ein Nudge willkommen sein.

Stampfl selbst weist uns in seinem Werk darauf hin, warum es so attraktiv ist, Nudging im Rahmen der Gamification anzuwenden:

Je besser verstanden wird, was Spiele für Menschen so anziehend macht, warum Spielen Menschen derart fesselt und motiviert, desto eher wird es gelingen, ähnliche Prinzipien anzuwenden, um Menschen zu nützlichen Aktivitäten zu bewegen, denen sie zögernd gegenüberstehen.

Eine Vielzahl von Bemühungen, Spiele in unser Leben zu integrieren, sind zu beobachten. Zum Beispiel das Sammeln von Treuemarken, die Produktprämien versprechen. Dabei sind das häufig Anreizsysteme, um Kunden zu binden oder Mitarbeitende zu motivieren.

Allerdings ist es wichtig, dass es für die User möglich sein muss, sich gegen einen Nudge entscheiden zu können. Dies darf nicht mit einem hohen Aufwand verbunden sein. Es ist wichtig, dass die Menschen nicht zu viele eigene Entscheidungen abgeben, denn sonst haben die Nudges keinen richtigen Effekt.

Fazit

Das Nudging wird immer mehr bei Produkten, in Läden oder auf Websites genutzt. Das Ziel liegt hier meist im unterbewussten Steuern der Kund:innen – hin zu den gewünschten Entscheidungen. Das muss aber nicht immer negativ sein – mit spielerischen Elementen und kleinen Schubsern können wir uns lästige Aufgaben angenehmer gestalten.

Ready to play? Seit >10 Jahren steht Pfeffermind für Gamification & Serious Games Expertise. Als perfekte Mischung aus effizienter Beratung & kreativer Agentur. Und mit Kunden von Bildung bis Banking, von Bosch bis zum Bundesministerium. Womit können wir weiterhelfen?