Eine Frage so alt wie die Menschheit: Warum spielen wir? Eine scheinbar nutzlose Tätigkeit und doch jeder tut es, auch die Tierwelt. Ob im kleinen Rahmen oder im großen, bewusst oder unbewusst. Ob alleine oder in Gesellschaft. Spiele sind ein fester Bestandteil des Lebens und der menschlichen Kultur. Aber welchen Zweck hat das?

Was ist Spielen?

Um sich dem „Warum“ zu nähern, schauen wir erst einmal auf das „Was“. Unter dem Begriff „Spielen“ kann sich jeder Mensch etwas vorstellen. Aber bei dem Versuch, Spielen zu definieren, fängt es an, kompliziert zu werden. Versucht es einmal selbst. Beantwortet in einem Satz: Was ist die Tätigkeit „Spielen“? Könnt ihr das?

Wie ihr eventuell merkt, ist es nicht so einfach diese Frage präzise zu beantworten. Das haben auch schon andere festgestellt. Folglich existiert aktuell nicht wirklich die eine, allgemein gültige Definition des Begriffes, die als Wahrheit anerkannt und akzeptiert ist.

Rolf Oerter, Psychologe und emeritierter Professor für Entwicklungspsychologie, definierte Spiel über folgende vier Merkmale, die helfen sich dem „Was“ des Spielens zu nähern:

- Selbstzweck: Handlung um der Handlung willen – Spielen geschieht freiwillig und verfolgt keinen Zweck (erfüllt aber durchaus einen Sinn!).

- Realitätstransformation: Im Spiel werden alternative Realitäten und Handlungsrahmen geschaffen (z.B. durch Regeln).

- Wiederholung und Ritual: Spiele sind in allen Formen von Wiederholungen geprägt und kann sogar einen Ritualcharakter entwickeln.

- Gegenstandsbezug: Spielhandlungen beziehen sich immer auf Gegenstände – ob analoger oder digitaler Natur.

Oerter beantwortet die Frage „Was ist Spielen“ also nicht mit „Spielen ist…“. Er geht vielmehr den Weg, zu sagen „Spielen hat folgende Eigenschaften.“ – ein wesentlicher Unterschied. Außerdem umgeht er so den Zwang sagen zu müssen „Spielen ist nicht…“. Unter anderem deshalb, weil es ebenso schwer ist.

Ready to play? Mit Workshops, Beratung, Konzepten & Entwicklung sind wir die perfekte Mischung aus effizienter Beratung und kreativer Agentur für unsere Kunden – darunter 11 DAX-Unternehmen.

Unsere 5 Spielelemente

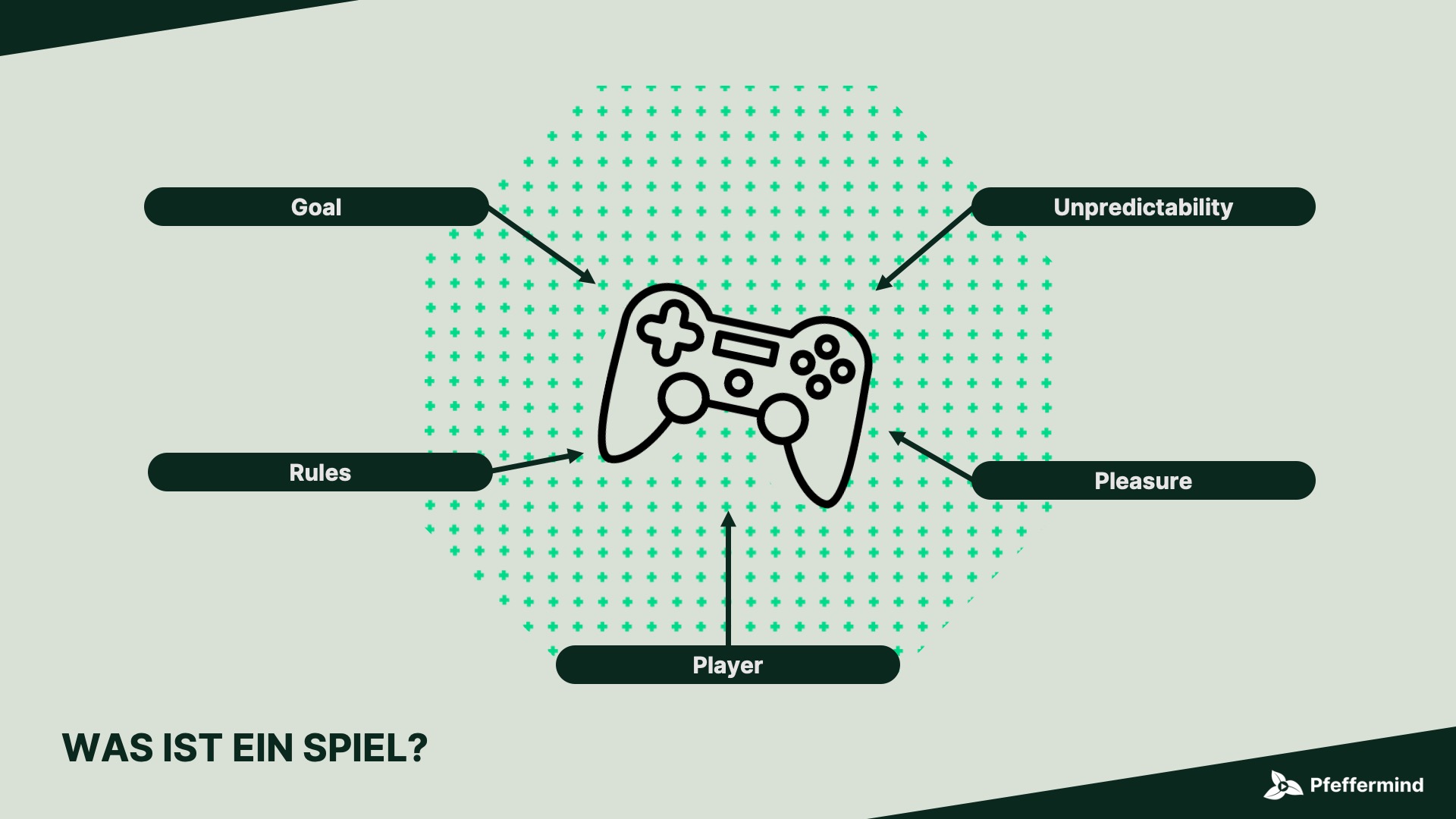

Für uns bei Pfeffermind gibt es 5 elementare Bestandteile, die auf jedes Phänomen, das wir als „Spiel“ bezeichnen, zutreffen. Wir nennen es das GRUPP-Schema:

- Goal (Spielziel) – Das „Was?“

- Rules (Regeln) – Das “Wie?”

- Unpredictability (Unvorhersehbarkeit) – Die Challange

- Pleasure (Spielfreude) – Unterstützt durch Hilfsmittel

- Player (Spielende) – Spielende sollen sich in diesem Szenario betätigen

Warum spielen wir?

Die Kindheit ist laut Oerter die wichtigste Spielzeit in der Entwicklung. Aber sie ist in Phasen eingeteilt. Und diese Phasen geben alle unterschiedliche Antworten auf die Frage: Warum spielen wir?

Wie sich unsere Lebensphasen wandeln, wandelt sich auch die dominante Spielform. Auch der Sinn und Zweck des Spielens verändert sich. In der Tierwelt lässt sich das gut beobachten. Junge Welpen, die miteinander Raufen, sich gegenseitig durch den Wald jagen oder stundenlang Stöcker zerkauen. Begonnen wird schon im Säuglingsalter.

Im Spiel kann man Neues ausprobieren und auch mal Fehler machen, ohne das Gesicht zu verlieren. – Markus Väth, im Spiegel-Interview

Funktionsspiel im Säuglingsalter

Das erste Mal schmecken, hören und Strukturen spüren. Aufregend! So lernt der Mensch also seine Sinne und motorischen Fähigkeiten kennen und probiert sie aus. Die neuen Reize, die dabei entstehen, erzeugen Lust. Folglich wiederholt das Baby, es spielt damit und trainiert so ganz nebenbei seine sensomotorische Koordination.

Konstruktionsspiel im Kleinkindalter

Wir stellen fest, dass wir Dinge erschaffen können! Und wir setzen uns Ziele. Wir bauen Türme und Gebilde aus Klötzen. Wir lernen unseren Schaffensspielraum kennen und probieren uns aus.

Symbolspiel im Kleinkindalter

Fantastisch, die Vorstellungskraft kommt ins Spiel. KInder zeigen uns wie es geht. Spiel-Objekte wie beispielsweise Bauklötze, symbolisieren andere Gegenstände und werden zu Nahrung, Fahrzeugen oder Telefonen. Dadurch üben wir beim Spielen schon einmal für später.

Rollenspiel im Kindesalter

Noch ein wenig später wird die Umgebung eingebunden. Im Rollenspiel kommt Mimikry zum Einsatz. D.h. wir haben zu diesem Zeitpunkt schon einiges über unsere Umgebung gelernt und ahmen deshalb nach. Diese Spielform dient der Übung, Aneignung und auch Bewältigung von Erfahrungen.

Regelspiel im Kindesalter (ab 6 Jahren)

Last but not least entwickeln wir ebenfalls eine Begeisterung für das Spielen nach Regeln. Vor diesem Alter werden Regeln nicht ernst genommen. Ab dem Alter von 6 ändert sich das und Richtlinien werden ernst genommen. Wer sie bricht gilt als Spielverderber:in.

Der Sinn des Spielens

Wie wir nun wissen, kann Spielen je nach Lebensphase unterschiedlichen Sinn und Zweck haben. Zum einen entwickeln wir über Spielen Fähigkeiten, die später ganz konkret zum Leben und Überleben gebraucht werden. So übt das Fangenspielen unter Welpen das Jagen, was in der Wildnis zur Nahrungsbeschaffung gebraucht wird.

Zum anderen macht das Spiel in Gruppen uns auch zu umfänglicheren Wesen, die auch besser in Gesellschaft zurechtkommen. Beobachtungen haben gezeigt, dass Tiere, die nicht früh spielen, sich später ins soziale Abseits begeben.

Spielen trainiert außerdem auch den Umgang mit den eigenen Grenzen und den Grenzen anderer. Wenn dieses Training fehlt, fehlt auch praktische Erfahrung im Umgang mit der Begegnung und Bewältigung von Konflikten – in der Folge fehlt emotionale Intelligenz. Wutausbrüche oder aggressive Impulse sind die Folge.

Außerdem: Wer seine Kräfte und seine Fähigkeiten spielerisch mit anderen erprobt, gewinnt dadurch die nötige Flexibilität, um später in verschiedensten Situationen zurecht zu kommen, so Entwicklungspsychologe Oerter.

Warum hören wir nie auf zu spielen?

Spielen hält uns geistig flexibel. Spielen lässt und vom Alltag abschalten und verhilft außerdem zu Entspannung. Außerdem macht es auch einfach Spaß! Und schon Friedrich Schiller stellte fest:

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.

Fazit

Spielen ist ein Urinstinkt des Menschen. Von Kindheit an begleitet und das Spiel durch unser Leben. Wir spielen, um zu lernen. Wir simulieren Situationen, lernen es Aufgaben zu lösen oder unsere Sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Alles im geschützten Raum – Im Spiel. Denn hier ist Platz für Fehler. Schließlich lernen wir aus ihnen.

Ready to play? Seit >10 Jahren steht Pfeffermind für Gamification & Serious Games Expertise. Als perfekte Mischung aus effizienter Beratung & kreativer Agentur. Und mit Kunden von Bildung bis Banking, von Bosch bis zum Bundesministerium. Womit können wir weiterhelfen?